「188 ハラリ氏の嘘話『サピエンス全史』批判」は口頭での報告用なので、以下、読者向けに加筆・修正しました。

アメリカに敗戦するまで他民族に征服・支配されることのなかったわが国は、新旧石器時代(日本では旧石器・縄文時代)の文化・文明が現代まで色濃く継承されており、しかも世界に類のない緻密な縄文時代研究と博物館、復元施設、市民体験活動などがあり、一神教以前の全世界の歴史解明を先導する役割を担うべきと考えます。

ユダヤ・キリスト・イスラム教などの終末思想・優生思想・選民思想に基づく一神教をハラリ氏は「嘘話」とした点を私は高く評価し、宗教戦争をなくすことに繋がることを期待したのでしたが、読んでみると科学的な言葉を散りばめただけの古くさい「嘘話」の焼き直しにすぎず、ガッカリでした。

ユダヤ教の征服・殺戮・奴隷化を奨励する神の代わりに、「人類は誕生した時から殺戮・征服者として進化してきた」という嘘話を追認し、旧約聖書を信奉するユダヤ・シオニスト(エルサレム帰還・再征服派)やキリスト教徒・イスラム教徒に現代的な焼き直しの思想を吹き込もうとするものでした。

今、この侵略的な西洋・男性中心の「肉食・狩猟・闘争・戦争進歩史観」を批判し、覆すハト派進化説「糖質魚介食・採集漁労農耕・共同共生共進進化説」が次々と解明されてきていますが、ハラリ氏はそれらを全て無視するタカ派進化説の守旧派でしかありませんでした。そして、その先には終末の未来しかないことをウクライナ・パレスチナ戦争や地球環境悪化による異常気象・食料危機などは示しています。

今こそアフリカで誕生しアフリカ・アジア・南北アメリカで共進した数万年の人類史を辿り、たかだか2千数百年の西欧中心文明の先を展望してみませんか?

1 伝説・宗教・イデオロギー・貨幣信仰の「嘘話」を否定した新たな「人類史嘘話」

ユヴァル・ノア・ハラリ氏は『サピエンス全史』において、伝説やユダヤ教・キリスト教・イスラム教、イデオロギー(社会主義、人間至上主義)、貨幣信用などを「嘘話(虚構)」と批判し、このような嘘話(フェイク)を信じる人たちに大きな影響を与えた点は高く評価したいと思います。

しかしながらハラリ氏は、ユダヤ人が「唯一絶対神」を発明し、カナン(現在のイスラエル)を神が与えた「約束の地」として侵略・殺戮・略奪・支配し、金融資本主義を先導したユダヤ人の「原罪」を隠した「ユダヤ教・金融資本主義」の嘘話を歴史家として具体的に批判すべきであったにも関わらず、それを避けています。

ユダヤ人への差別・迫害・ホロコーストをバネとし、それを何よりも生命を大事にする共同・共生・共進の平和な世界の創造に向けるのではなく、ユダヤ教シオニストのパレスチナ(カナン)の再征服を正当化する新たな嘘話を創作しようとしているのではないかと疑われるのがハラリ氏の嘘話・サピエンス全史です。

「唯一絶対思想」を考えたマルクスもこの「唯一絶対神」思想の延長にあり、どちらも同じように「宗教・思想による人類の統一」(グローバリズムとインターナショナリズム)を目指しており、ハラリ氏もまたその一人なのです。

彼の人類起源論・人類拡散論のまとめは、古くさい西洋・男性中心の「肉食・狩猟・闘争・戦争進化史観」の要約にすぎず、最近の研究成果を踏まえておらず、期待を裏切られてがっかりでした。カナン(フェニキア)・シュメール文明、ブリトン人のストーンサークル文明、エジプト・インダス・中国(春秋・戦国時代以前)4大文明、1万数千年の縄文人の歴史などを無視した、旧約聖書教の西洋中心史観の要約にすぎません。

その結果、現在の「戦争・侵略なき世界」「グローバリズムの格差なき文明社会」「地球環境問題」「貨幣嘘話=拝金主義なき世界」への展望を示すことはできず、「幸福度」「人生の意義」などというボンヤリとした「超ホモ・サピエンス」時代を提案しているにすぎません。この程度の「嘘話」にコロリと騙され同調するジャレド・ダイアモンド、バラク・オバマ、ビル・ゲイツなど著名人も多いのですから、「フェイク派」に対する「真実派」の戦いは容易ではありません。

この本は宗教・貨幣・思想の「嘘話」から覚めるために多くの人に読んで欲しいと思いますが、そこから肉食・狩猟・闘争・戦争進化論の西洋中心史観やユダヤ・キリスト・イスラム一神教、奴隷制ローマ帝国や欧米アフリカ人奴隷貿易などを冷徹に批判し、縄文文明などアフリカ・アジア・南北アメリカを中心に置いた世界史の解明に進み、未来社会を展望する若い人たちが出てきて欲しいものです。

なお、私はグロ-バリズムの「世界単一市場化の世界支配と不均等発展」には組せず、全ての民族・地域の自立・経済的発展と尊厳を願う汎民族・汎地域主義者であり、西欧キリスト教社会のユダヤ人差別・迫害・大量殺戮を強く憎むものであり、私の批判は唯一絶対思想の旧約聖書教とマルクス主義亜流、ユダヤ教シオニストのパレスチナ支配・迫害・殺戮に限って向けられているものであり、反ユダヤ主義者ではないことを改めて強調しておきたいと考えます。

2 「タカ派進化史観」対「ハト派進化史観」

歴史の専門家ではない私の知識は、雑誌『ナショナルジオグラフィック』『日経サイエンス』と公刊された単行本くらいですが、遊牧民ユダヤ人の旧約聖書をベースとしたタカ派の「肉食・狩猟・闘争・戦争文明史観」に対し、霊長類・類人猿学、文化人類学、食物学、考古学、遺伝子分析などからのハト派の「糖質魚介食・採集漁労・共同共生共進文明史観」が今や主流となりつつあるにも関わらず、ハラリ人類史はそれらをことごとく無視しています。

「物語作家」ならともかく、歴史学者というハラリ氏の肩書には疑問を覚えます。

3 「二足歩行進化説」対「頭脳先行進化説」

「狩猟・遊牧民族史観」のハラリ氏は、熱帯雨林からサバンナに出て大型草食動物を狩猟し、肉食と言葉、頭脳を発達させたという古くさい進化説、「脳筋」説のままであり、「脳の進化」は不明としています。

人は乳幼児期にまずは脳や言葉が発達し、次に二足歩行ができるようになることを見ても、サルからヒトへの人類進化は頭脳の発達が先行したのです。それを可能にしたのは糖質とDHA(精液や脳、網膜のリン脂質に含まれる脂肪酸の主要な成分)であり、熱帯雨林における「イモマメ穀類・魚介食」こそがホモサピエンス(賢い人)を誕生させたのです。

ハラリ氏はこれらの研究を無視して「脳の進化不明」としており、歴史学者などというのはおこがましく「作家」というべきでしょう。

4 「サバンナ人類誕生説」の嘘話

ユダヤ人のルーツである狩猟・遊牧民を歴史の中心に据えたいハラリ氏は、サバンナは「原初の豊かな社会」、「狩猟採集民の豊かな暮らし」説を披露していますが、「熱帯雨林、亜熱帯・温帯林」や「採集漁労民」などとの比較は行っていません。生物学や文化人類学の成果など無視です。

私の反論は次のとおりです。

① ホモ・サピエンスと分かれたゴリラ・チンパンジー・ボノボの生息域はアフリカ西海岸のニジェール・コンゴ川流域の熱帯雨林である。

② 糖質(脳の活動エネルギー)・DHA(シナプス形成)食が頭脳の発達を支え、それを可能としたのは海岸・河川や沼のある熱帯雨林である。

③ 半身浴採集(魚介類・両生類・爬虫類)が二足歩行と手機能の向上をもたらすとともに、DHA食による知能(知脳)の発達を支えた。

④ カメルーン山やルウェンゾリ山などの火山噴火や熱帯雨林の雷による火災が女性によるイモ・マメ穀類の加熱調理を促して糖質の安定摂取を可能にし、脳の活動を支えるとともに、自由時間の増大がメス・子どものおしゃべりによる乳児期の知能を発達させ、共同子育て・共同採集漁撈活動と遊びが幼児の知能を飛躍的に高めた。

⑤ メス・子どもの共同採集・漁労・調理活動のための穴掘り棒(イモ類・イモムシ)・銛・ヤス・調理具の製作が手機能と脳の発達を促し、食料調達を容易にした。

⑥ 日本人の4割を占めるY染色体D型人はアフリカ西海岸でY染色体E型人と分かれ、ナイジェリアには3人のY染色体D型人が発見されており、チンパンジー・ボノボの生息するこの地こそがホモ・サピエンスの故郷である。

⑦ 縄文遺跡から見つかるヒョウタンのルーツはアフリカ西海岸のニジェール川流域であり、全てのイネ科穀類(米・麦・トウモロコシ・アワ・ヒエなど)のルーツはパンゲア(ゴンドワナ)大陸の現西アフリカと南アメリカ東部のあたりであった可能性が高い。

⑧ 「主語-目的語―動詞(SOV)族」の分布はイモ類や魚介類の豊富な熱帯の「海の道」に沿った早期の人類拡散を示している。

⑨ 東アフリカからは人骨や骨器などが発見されているが、高温多湿で酸性土の熱帯雨林では人骨・骨器・木器などは残らない。

⑩ サルからヒトへの進化の論点、11の進化要因の従来説と筆者説、進化のプッシュ要因説とプル要因説についてこれまでまとめたものを表4~6に示す。

5 「狩猟採集民史観」の嘘話

狩猟・遊牧民をルーツとするユダヤ人の歴史家として、ハラリ氏の人類史は「狩猟採集民の豊かな暮らし」などユダヤ人のための狩猟・遊牧民人類史とでもいうべき偏った世界史になっています。

エンゲルスは私有財産制を基準に「野蛮→未開→文明」「原始共同体→奴隷制→封建制→資本主義」という時代区分を提案し、中国の清朝末から中華民国にかけて活躍した学者・革命家・政治家・ジャーナリストの梁啓超は「河流文明時代→内海文明時代(ギリシア・ローマ時代)→大洋文明時代」という時代区分から「四大文明論」を唱え、英国の歴史学者アーノルド・J・トインビーは西欧中心史観を批判して地域性・文化性・宗教性を分析に加え「西ヨーロッパ文明、東ヨーロッパ文明(ビザンチン文化→帝政ロシア)、アラブ文明、ヒンズー文明、中国文明(儒教)、日本文明(大乗仏教)」の6文明論を主張しています。

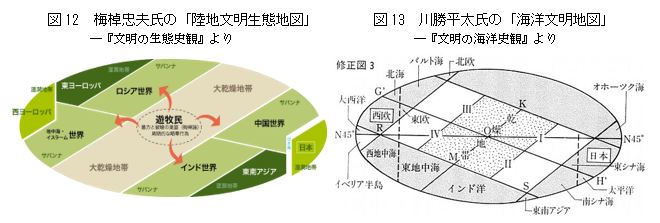

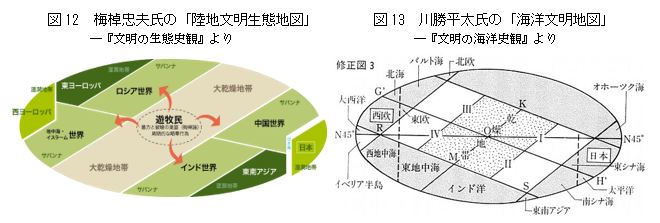

さらに、梅棹忠夫(京大名誉教授)は生態学から文明論へと進み、西洋・東洋という区分を批判し、西ヨーロッパ・日本を第一地域、その間の大陸部分を第二地域とした分類を提案し、川勝平太氏(比較経済史、元早大教授、静岡県知事)は今西錦司(生態学・霊長学、京大名誉教授)の「棲み分け理論」の影響のもとに「陸地史観」(農業社会→工業社会)を批判して交易の役割を重視した「海洋史観」を提案しています。

歴史学素人の私ですらこの程度の表面的な知識はあるのですから、ハラリ氏は歴史学者として「サピエンス全史」というならこれらの説を統合した提案をすべきですが、「狩猟遊牧民全史」に終わっています。

また思想家というなら、現在、大きな転換点を迎えようとしている西洋文明の様々な問題を人類史に遡って検討すべきでしょう。

6 「世界征服史観」の嘘話

ハラリ氏はアフリカからの人類拡散をなんと「ホモ・サピエンスによる世界征服」地図としており、ここに彼の基本思想が示されています。「ホモ・サピエンスは他の原人・旧人を滅ぼした征服者である」としたいのです。

しかしながら、現生人類(ホモ・サピエンス)にネアンデルタール人の遺伝子が受け継がれていることを発見したスバンテ・ペーボ独マックス・プランク進化人類学研究所教授(沖縄科学技術大学院大客員教授)が2022年にノーベル賞を受賞したことからも明らかなように、ホモ・サピエンスとネアンデルタール人は共生していた時期があったことが証明されており、ホモ・サピエンスがネアンデルタール人を殺戮・絶滅させたという考古学的な証拠がなかったことを遺伝子分析で裏付けました。ハラリ氏はこれらの研究を知らなかったとでも言うのでしょうか。

ハラリ氏は「ホモ・サピエンスが猿人や原人、旧人を征服して絶滅させた」とし、ユダヤ旧約聖書教の「征服・殺戮・強盗神」に置き換えたいようですが、子どもでもわかる事実としてホモ・サピエンスは全てのサルを絶滅などさせておらず、また、世界各地で多様な民族が共生しているのです。

猿人や原人、旧人の絶滅については、ホモ・サピエンスが「滅ぼした」「競争に勝った」という説以外に「感染症の影響」説があることをハラリ氏は知っていたはずです。

実際、新型コロナ感染は民族によって免疫力に違いがあることを明らかにしました。それまでにコロナ風邪にかかって免疫力を高めていた日本人は新型コロナウィルスへの感染率が低かったのです。

アフリカを最後に出たホモ・サピエンスはアフリカで様々な感染症への免疫力を高めていた「ホモ・イミューン(免疫力の高い人間)」であり、先に世界各地に拡散していた原人や旧人が新興感染症にやられても生き残ったのです。

7 ハラリ氏の「嘘話人類進化説」に未来はあるか?

私ははてなブログ:NoWar2022の「26 ロシア兵の残虐性は『旧約聖書』ゆずり?」で、旧約聖書を紹介しました。

申命記(神命記):

「あなたがその町に近づいたときには、まず降伏を勧めなさい。降伏に同意して門を開くなら、その中にいる民は、みな、あなたのために、苦役に服して働かなければならない。 もし、あなたに降伏せず、戦おうとするなら・・その町の男をみな、剣の刃で打ちなさい。しかし女、子ども、家畜、また町の中にあるすべてのもの、そのすべての略奪物を、戦利品として取ってよい」「あなたの神、主が相続地として与えようとしておられる次の国々の民の町では、息のある者をひとりも生かしておいてはならない。すなわち、ヘテ人、エモリ人、カナン人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人は、あなたの神、主が命じられたとおり、必ず聖絶しなければならない。それは、彼らが、その神々に行なっていたすべての忌みきらうべきことをするようにあなたがたに教え、あなたがたが、あなたがたの神、主に対して罪を犯すことのないためである」と神が命じたと伝えているのです。

ヨシュア記:

「あなたがたが、足の裏で踏む所はみな、わたしがモーセに約束したように、あなたがたに与えるであろう。・・・そして町にあるものは、男も、女も、若い者も、老いた者も、また牛、羊、ろばをも、ことごとくつるぎにかけて滅ぼした。そして火で町とその中のすべてのものを焼いた。ただ、銀と金、青銅と鉄の器は、主の家の倉に納めた」

ハラリ氏は歴史家というならこの神の嘘話から説き起こし、侵略・殺戮・強盗神を批判するところから始めるべきでしょう。

さらに「27 ユダヤ教聖典の『旧約聖書』と『タルムード』の残虐性」においては、ユダヤ教の聖典『タルムード』を取り上げました。

「人間の獣に優れる如く、ユダヤ人は他の諸民族に優れるものなり」「汝らは人類であるが、世界の他の国民は人類にあらずして獣類である・・・世界はただイスラエル人の為にのみ創造されたるなり」「すべての民を喰い尽くし、すべての民より掠奪することは、彼らすべてが吾等の権力下に置かれる時に始まるべし」「涜神者(非ユダヤ人)の血を流す者は、神に生贄を捧ぐるに等しきなり・・・汝殺すなかれ、との掟は、イスラエル人を殺すなかれ、との意なり」「他民族の有する所有物はすべてユダヤ民族に属すべきものである。ゆえになんらの遠慮なくこれをユダヤ民族の手に収むること差し支えなし」「ゴイ(非ユダヤ人)の財産は主なき物品のごとし」

歴史家ハラリ氏はこのようなユダヤ教の神の言葉を嘘話というのなら、その嘘話を現在のシオニストたちが今も信じてパレスチナ侵略・殺戮・略奪を行っていることを問題にすべきではないでしょうか?

ハラリ氏がやったことは、旧約聖書の侵略・殺戮・強盗神を嘘話とする代わりに、ホモ・サピエンスは元々殺し屋であり、肉食・狩猟・闘争・戦争によって進化してきたとしてシオニストたちのジェノサイドを擁護したいようですが、そのような証明は成功していません。

ユダヤ人の「優生・選民宗教」を転用し、ヒットラーは「アーリア人優生・選民思想」という嘘話でドイツ国民を統合しユダヤ人を大量虐殺し、「大衆は、小さな嘘よりも大きな嘘の犠牲になりやすいだろう」と大きな嘘話で国民を世界征服戦争に駆り立て、今、プーチンは「聖なるロシア帝国」「神が護りし祖国」のためのウクライナ戦争に国民を動員し、シオニスト・ネタニヤフは「神がくれた土地」としてパレスチナ人を殺戮して全土支配を目指しています。ハラリ氏は歴史家としてこのような嘘話にどう対抗し、どのような未来を創ろうというのでしょうか?

たかだか2千数百年の旧約聖書の「侵略・殺戮・強盗奨励神」の嘘話と向き合うためには、ハラリ氏は数万年の母系制社会の「共同・共生・共進進化」の真実のホモ・サピエンス全史の研究をすべきでした。

ハラリ氏の「狩猟採集民」選民思想の歴史からではなく、「糖質・DHA食」の人類誕生の歴史を受け継いだ、自然を活かし、女性が敬われ女神が信仰された母系制社会の豊かで平和な1万数千年の縄文人の歴史から、私たちは次の文明を展望すべきです。

芸術家・岡本太郎氏の「縄文に帰れ」を今こそ世界へ向けて発信したいと思います。

□参考□

<本>

・『スサノオ・大国主の日国(ひなのくに)―霊(ひ)の国の古代史―』(日向勤ペンネーム)

・『邪馬台国探偵団~卑弥呼の墓を掘ろう~』(アマゾンキンドル本)

・『奥の奥読み奥の細道』(アマゾンキンドル本)

<雑誌掲載文>

2012夏「古事記」が指し示すスサノオ・大国主建国王朝(『季刊 日本主義』18号)

2014夏「古事記・播磨国風土記が明かす『弥生史観』の虚構」(前同26号)

2015秋「北東北縄文遺跡群にみる地母神信仰と霊信仰」(前同31号)

2017冬「ヒョウタンが教える古代アジア”海洋民族像”」(前同40号)

2017冬「スサノオ・大国主建国論1 記紀に書かれた建国者」(『季刊山陰』38号)

2018夏「スサノオ・大国主建国論2 「八百万の神々」の時代」(『季刊山陰』39号)

2018夏「言語構造から見た日本民族の起源」(『季刊 日本主義』42号)

2018夏「スサノオ・大国主建国論3 航海王・スサノオ」(『季刊山陰』40号)

2018秋「『龍宮』神話が示す大和政権のルーツ」(『季刊 日本主義』43号)

2018冬「海洋交易の民として東アジアに向き合う」(前同44号)

2019春「漂流日本」から「汎日本主義」へ(前同45号)

<ブログ>

ヒナフキンのスサノオ・大国主ノート https://blog.goo.ne.jp/konanhina

帆人の古代史メモ http://blog.livedoor.jp/hohito/

ヒナフキンの邪馬台国ノート http://yamataikokutanteidan.seesaa.net/

霊(ひ)の国の古事記論 http://hinakoku.blog100.fc2.com/